Retourner d’où l’on vient engendre certaines méditations ; retrouver ce que l’on était et que l’on n’est plus, se sentir étrangère « chez soi » ou encore rencontrer des visages connus, mais enfouis et appartenant à une autre vie.

En retrouvant le chemin de Marseille, ville où je suis née et que j’ai quitté il y a bientôt 20 ans, une réflexion sur la question de l’origine s’est imposée à moi.

Parmi les expositions du Printemps de l’Art Contemporain 2021, Barzakh de Lydia Ourahmane et Stirring the Pot d’Emeka Ogboh, proposent une approche à la fois éclairante et bouleversante à ce sujet. Chacune à sa manière raconte l’histoire d’un écartèlement et le dépassement de cet état.

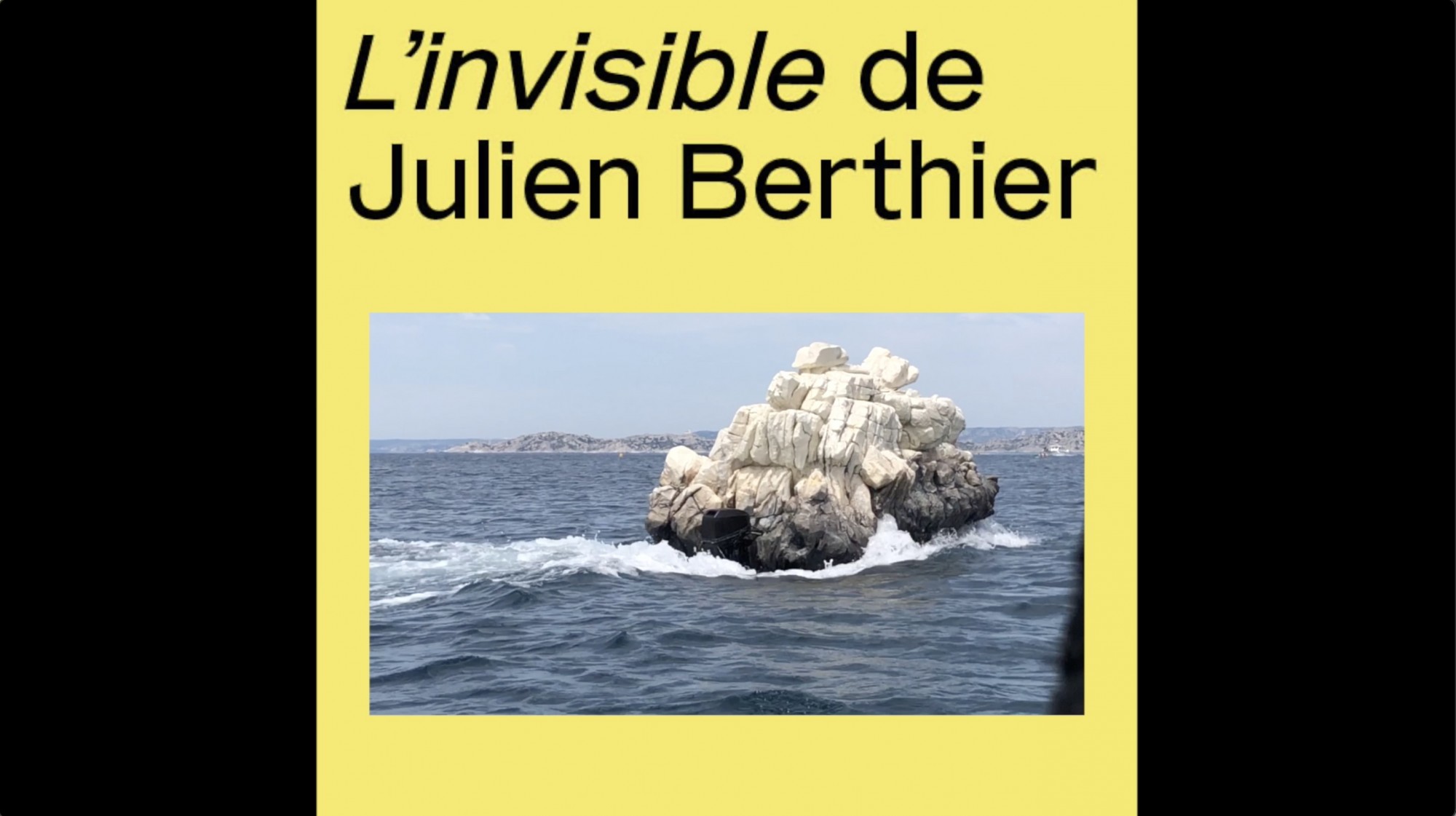

Dans un tout autre registre, j’ai aussi eu le plaisir de découvrir des visions arcadiennes au Sissi Club, chimériques à Voiture 14, un espace bricolé de méthodes de bien-être à la galerie Territoires Partagés ou encore l’instant surréaliste d’un morceau de roche naviguant à toute blinde sur les eaux calmes des calanques !

Barzakh de Lydia Ourahmane, sur laquelle je m’étends ici un peu plus tant sa réponse radicale à la question de l’origine m’a interpellé, raconte l’histoire d’une vie. Née en Algérie et exilée à Londres à l’âge de 10 ans, Ourahmane décide en 2018 de retourner vivre dans le pays de son enfance. Début 2020 alors qu’elle est en déplacement en Europe, l’Algérie ferme brutalement ses frontières suite à la propagation rapide du COVID. Bloquée à l’étranger, elle est invitée en résidence par Triangle-Astérides à la Friche Belle de Mai. Le projet Barzakh (qui signifie littéralement barrière mais aussi lieu de l’entre deux) émerge à ce moment-là : face à son immobilité forcée, Ourahmane décide de faire transporter la totalité du contenu de son appartement algérien pour l’exposer. Des ami•e•s ainsi que l’association Rhizome prennent alors en charge l’emballage des 5.000 objets de son lieu de vie ainsi que les papiers d’exportation. Ourahmane va jusqu’à faire démonter la double porte d’entrée du 21 Boulevard Moustapha Benboulaid (entrance) (1901-2021), qui avec ses 9 verrous, fournit un témoignage sans équivoque sur les conditions de surveillance lors de la guerre civile algérienne (1991-2002).

Dans le grand espace de Triangle-Astérides, l’installation reprend la disposition des pièces et du contenu de l’appartement. Datant de l’après-guerre, le mobilier de style européen témoigne de la vie de son ancienne propriétaire défunte. Ses héritiers ont loué l’appartement à Ourahmane sans en retirer aucun objet. Sur les tables et les étagères, livres, cosmétiques et carnets de l’artiste se mêlent aux photos de famille et autres souvenirs de cette autre locataire, disparue mais encore bien présente. L’ensemble est mis à disposition des visiteurs ; ils peuvent ouvrir les placards, feuilleter les livres ou même faire une sieste sur le canapé. Placées çà et là, cinq cloches de verre fabriquées spécialement recouvrent un système d’écoute 24h/24 avec microphones. Des numéros de téléphone indiqués sur le plan de salle peuvent être composés à n’importe quelle heure de la journée, permettant, à distance, d’entendre ce qui se passe dans l’exposition, tel un système d’espionnage.

Entre d’un côté les contraintes administratives et la pression psychologique engendrées par ce déménagement, et de l’autre côté le voyeurisme qu’implique ce dispositif à découvert, l’exposition Barzakh provoque un effet troublant. Elle interroge non seulement sur les limites de l’intimité, mais aussi sur le détachement et la mort. Pour Lydia Ourahmane, qui a grandi entre deux pays, réfléchir à la signification des origines semble être à la source d’une quête spirituelle et politique. En contournant l’arrêt de la libre circulation pendant la pandémie, Ourahmane exhibe parfaitement l’absurdité des lois et règlementations qui donnent souvent aux biens plus de droits qu’aux personnes, faisant du « Barzakh » une forme de résistance, voire de prise de pouvoir : si tu ne peux pas rentrer chez toi, fais en sorte que la maison vienne à toi. Après tout, comme le suggère le titre de la veilleuse placée dans un coin de l’exposition : Home is where you are (2021).

À la radicalité de cette proposition répond, aux étages supérieurs de la Friche belle de Mai, le réconfort de l’exposition multisensorielle Stirring the Pot d’Emeka Ogboh, invité par FRAEME. L’installation sonore Ámà 2.0 (2021), qui occupe le 4ème étage, diffuse à travers douze haut-parleurs disposés en cercle des chants traditionnels Igbo. Au centre, de gros coussins nous invitent à nous allonger.

Bercée par les voix, je suis transportée vers un ailleurs inconnu, tout en repensant aux chansons que me chantait mon père durant mon enfance. Moment d’apaisement qui s’entremêle à des souvenirs plus personnels.

Dans le cube, un dispositif impressionnant d’écrans et de vidéoprojecteurs accompagné par des odeurs d’épices retranscrit le parcours de marchandises depuis le Ghana et le Cameroun jusqu’à Marseille. Des vues de champs de bananiers s’intercalent avec des images d’entrepôts où cartons de bananes et autres denrées sont entassés sur des kilomètres. Sur un autre écran, un cargo chargé de containeurs oscille dans une mer déchaînée vers le nord. Le périple se termine dans les rues de Marseille.

Il nous mène jusque dans une cuisine où une femme concocte un repas de sardines et d’épices qui me fait saliver. Au bout de ce long voyage, où tout semble rationalisé, cette dernière séquence offre à mon regard une forme de réconfort autour de cet élément essentiel et culturel qu’est la cuisine. Elle rappelle aussi la fonction essentielle du rituel : celle de créer des liens, de se connecter à des endroits ou des êtres chers, et même de s’ancrer dans le présent.

Non loin de là, dans le quartier Longchamp, Voiture 14 et le Sissi club présentent chacun l’exposition personnelle d’une jeune artiste, respectivement Flore Balas (née en 1996) et Camille Bernard (née en 1994), alliant peinture, sculpture et installation sonore.

À travers ses Happy Paintings, Flore Balas dépeint un monde enfantin aux couleurs pastels, en partie inspiré de mangas kawaii. Aux murs, nounours, doudous ou encore anges aériens encadrent une installation constituée d’un petit lit à baldaquin. L’atmosphère onirique et vaporeuse qui s’en dégage possède pourtant quelque chose de subtilement menaçant, comme si quelqu’un avait voulu recouvrir le lieu d’un crime de petits nœuds roses attendrissants. L’exagération subtile du « mignon » semble à mes yeux relever d’une approche subversive qui ne cherche pas à cacher la noirceur de l’enfance.

L’exposition Bruisse l’eau de Camille Bernard, quant à elle, nous plonge dans un univers mythologique où tout est si verdoyant (même le sol) qu’on croirait sentir une odeur de menthe. Des personnages aux formes naïves et tout en rondeur – qui ne sont pas sans rappeler ceux de l’artiste colombien Botero – s’entrelacent tout en jouant d’un instrument créé à partir de la flore environnante. Au sol, des fontaines blanches façonnées en plâtre et résine laissent entendre un léger bruissement d’eau, rendant ces sortes de bacchanales encore plus palpables. L’association d’un langage primitif au vert-poison (traduction de l’allemand Giftgrün) qui imprègne l’ensemble de l’exposition et a, ces dernières années, souvent été utilisé pour du « green-washing » décoratif, témoigne, selon moi, de l’urgence d’un retour à un rapport plus harmonieux entre l’humain et la nature.

À la galerie Territoires Partagés, Anaïs Touchot (née en 1987) s’amuse à tourner les choses dans le sens inverse. Elle allie avec humour sa pratique du recyclage et de la récupération à l’idée du bien-être, obsessionnelle dans notre société. L’installation investit entièrement le petit espace que constitue la galerie.

Assemblé et bricolé à partir d’objets et matériaux trouvés dans la rue, cet intérieur regroupe une multitude de compartiments collés les uns aux autres, tels qu’un espace pour tremper ses pieds, un lit de relaxation ou encore un jeu de divination. Qu’il soit physique ou spirituel, chaque recoin est propice à un soin dont le mode d’emploi est inscrit à la craie directement à l’endroit concerné. Tout en libre-service et prêt à l’emploi, Anaïs Touchot nous invite dans cet environnement de « rebuts » à se faire du bien… Une belle métaphore du serpent qui se mord la queue.

Enfin, arrivée chez moi, je regarde mon téléphone. Sur Instagram, défile un amas rocheux. Il navigue sur les flots sur fond de paysage calcaire. La scène est surréaliste, j’ai l’impression de voir une séquence du film hollywoodien Waterworld (1995 de Kevin Reynold), mais non, ça se passe à Marseille, je reconnais les Goudes. L’invisible de Julien Berthier, invité par Thomas Mailaender et Planète Émergences au Tuba Club, est un bout de calanque qui se dissimule, un bout de roche qui reprend le contrôle de l’ordre des choses, un bout de roche dont j’ai longtemps rêvé et qui désormais me fait sourire.