Ricochets

Après le départ cet hiver des locataires chinois vivant au dessus de chez-moi à Belsunce, j’ai trouvé parmi les rares objets laissés par ces derniers derrière eux une image semblant avoir traversé les époques et occupations successives des lieux depuis plusieurs décennies. Une vieille carte postale de la marque GUY, prénom de mon père, adressée à M. et Mme Roland, prénom de mon grand-père paternel, résidents de Saint-Barnabé, le quartier de ma famille maternelle où je suis né. Cette carte postale emboîtée pour moi dans cette généalogie ayant Marseille pour cadre, enchâssée dans cet appartement avec vue sur la Bonne-Mère, cliché marseillais s’il en est, et au coeur d’un des quartiers arabes de la ville, représentait une vue de Paris. La ville de mes projections adolescentes où je finis par m’installer en 1991 y était montrée à travers un de ses emblématiques édifices de production de fictions inscrit au coeur de l’espace urbain, le Théâtre du Châtelet. L’adresse de l’éditeur de la carte, située rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie dans le Marais, disposait rétroactivement d’une puissance d’évocation fictionnelle beaucoup plus importante à l’époque pour moi que cet édifice dramatique car située au coeur du quartier gay que je commençais à arpenter en cette même année 1991 en quête de réalisation personnelle. Autant d’histoires et de potentiels de fictions dans une seule petite image étrangère trouvée au détour d’une cloison.

Précisément 130 ans après l’invention de la carte postale photographique à Marseille en 1891, ce jeu de mise en abyme d’histoires, de territoires et de temporalités médiatisé par le truchement d’une vieille carte postale me revient de manière étrange alors que je pénètre dans le FRAC PACA pour découvrir l’exposition Elle a allumé le vif du passé de Katia Kameli. Dès l’entrée, je suis saisi par cette première image : l’immense reproduction d’une photographie prise pendant la décennie noire par la journaliste algérienne Louiza Ammi, Le 17 mars 1997. Un homme, regardant vers le ciel - vers le spectateur qui pénètre dans l’institution pourrais-je dire ici - comme sidéré par la violence de la scène à laquelle il assiste ou par la déflagration d’une explosion hors du champ de l’image, cache de ses mains les yeux d’une femme. Il est question d’images ici, de leur déflagration justement, mais dans le temps - et de regards, de ce qui est donné à voir et de ce que l’on ne peut ou ne veut pas voir, des regards du passé qui interrogent les vivants et des regards du présent qui interrogent les images. Qu’est-ce qui sidère aujourd’hui cet homme de 1997 ? Est-ce la réverbération de l’histoire par delà le temps (deux décennies et demi) et l’espace (la Méditerranée) dans une ancienne puissance coloniale qui connaîtra à son tour la vague d’attentats aux conséquences liberticides et mortifères que l’on sait et dont les racines poussent leurs ramifications vers une histoire commune ?

Ce dispositif de réflexion sur et dans les images ouvre les champs d’interprétation politique et émotionnelle, collective et individuelle de celles-ci dans ce même jeu de miroirs et d’emboîtements qui trame les trois chapitres du Roman algérien de Katia Kameli. Cette trilogie documentaire filmée présentée au rez-de-chaussée bas du FRAC s’ouvre sur un mur de cartes postales adossé à la Banque Nationale d’Algérie sur la place de la grande poste d’Alger, et par là-même un lieu symbolique depuis lequel se produit, s’écrit et se transmet l’histoire en Algérie. S’y agglutinent les passant.e.s, celle.eux, plus âgé.e.s qui cherchent à reconnaître des lieux ou des visages et celle.eux, plus jeunes, qui veulent découvrir, au travers d’une mosaïque d’images d’avant, pendant et après la colonisation, autant d’éléments permettant d’écrire l’histoire d’un pays en déficit d’images de lui-même. Ainsi que l’explique un commentateur, « la carte elle-même est ce professeur d’histoire qui raconte, parce que nous avons besoin de mots, d’explications, de légendes dans un pays où tout ce qui est art ou histoire appartient à l’état. » Cette tentative de reconstruction plurielle d’une histoire à travers les images rendues disponibles par le travail d’un marchand de cartes postales se déploie pour Le Roman algérien au fil des récits et regards de femmes mis en miroir les uns des autres : la militante FLN Louisette Ighilahriz, l’avocate Wassyla Tamzali, la philosophe Marie-José Mondzain qui revient dans le pays de son enfance pour l’occasion, la reporter photographe Louiza Ammi et les images de la cinéaste et écrivaine Assia Djebar. « Comme si les images étaient en gestation du présent » ainsi que le dit Marie-José Mondzain répondant aux paroles de la militante et de l’avocate venant les décrypter. Devant ces objets en mal de récits, les actrices de leur propre histoire font ressortir que l’évidence que confère le recul sur le destin d’une nation s’enracine dans des circonstances voilant les regards des protagonistes et infléchissant la certitude des corps figés à l’image. Dans un jeu d’images dans l’image, Marie-Josée Mondzain joue un rôle pivot à la fois comme sémiologue interprétant les images tout autant que les paroles des témoins, mais aussi comme productrice du récit de son père peintre algérois (fabricant d’images donc) et comme objet scruté par la caméra de la réalisatrice qui fait résonner les fulgurances de l’intelligence devant le cryptage des archives et l’émotion des souvenirs personnels dans la permanence des paysages d’Alger, de Cherchell, de la Méditerranée. Le croisement des histoires, celle.eux qui l’ont faite, en ont produit le récit et on été produit.e.s en retour par celle-ci mêlent avec une émouvante intensité l’affect et le politique comme éléments moteurs de l’écriture de l’histoire à partir des images. La question du drapeau algérien comme reflet de ces enjeux est parfaitement analysée ici par Marie-José Mondzain en ce qu’il enregistre la complexité d’une image unique devant réunir tout peuple dans sa diversité. L’écart entre l’énoncé des dispositions règlementaires présidant à l’agencement des pièces colorées et leur interprétation par les couturier.e.s dont témoignent les images des manifestations du FLN dit cette tension qui habite le tissus (social) mais qui doit néanmoins tenir selon un principe de couture d’éléments hétérogènes, de manière aussi hypothétique que pourrait le faire un texte reflétant subjectivement la scène artistique d’une ville à un moment donné.

Texte et textile ont cette étymologie commune permettant d’articuler par les mots des éléments a priori disjoints, ce qui m’aide à évoquer par l’artifice d’une transition opportuniste un autre drapeau : celui de Gilles Pourtier présenté au Château de Servières. Intitulé Lumpenprolétariat Hero, ce drapeau blanc à la hampe de chêne sculpté semble m’inviter à une trêve, peut-être dans la dialectique des mots, en tout cas à un moment de négociation visuelle. Loin du quadrilatère parfait à la blancheur uniforme qu’il devrait avoir, ce drapeau présente en fait un rapiècement d’étoffes aux coutures bien visibles, presque des cicatrices. Mettre un terme au conflit par la négociation se fait-il au prix du corps ouvrier qui ressort dans les marques laborieuses que trahit ce symbole de paix ? Le travail de la classe, c’est-à-dire de la classe qui travaille aussi bien que de ce qui travaille le système de classe traverse l’oeuvre de Gilles Pourtier qui plonge dans ses origines familiales prolétaires et le dénominateur commun de sa classe, le corps ouvrier. Comme une opposition, dialectique justement, conflit de classe ou vis-à-vis des images, la palette Dialectique négative posée à l’opposé du parcours semble répondre au drapeau blanc : une pile de posters noirs présentant le tirage négatif d’un graffiti lisant « Anti-Antifa » y est mise à la disposition du public. Si je prends une image, cela signifie-t-il que j’adhère à son message ? Non, puisque son statut d’oeuvre m’invite à le mettre à distance tout en le saisissant… Mais, est-ce par omission, ou bien par précaution, je réalise rétroactivement que je n’en n’ai pas pris… Peut-être suis-je trop absorbé à me demander si notre système d’oppositions conflictuelles inscrites dans l’histoire s’est à présent noyé dans le bleu indécis de la démocratie ? C’est ce que semble me dire le polyptyque intitulé Le plus froid des monstres. Cinq grands panneaux reprenant les dimensions des verrières du lieu d’exposition dont les nuances de bleu sont le produit de la fusion colorée des compositions partisanes des cinq premières législatures de la cinquième république. Que l’on ne s’y trompe pas, le titre nietszchéen nous rappelle que derrière cet « en même temps » monochrome se cache un État, qui « aime à se chauffer au soleil de la bonne conscience, ce froid monstre ! » ainsi que l’aurait dit le philosophe allemand. À ces étendards compassés répondent des rosaces aussi lumineuses que chaotiques, d’épaisses vitres brisées récupérées par l’ancien maître verrier qu’est Gilles Pourtier sur une banque du boulevard Longchamp après une manifestation des Gilets Jaunes. Comme un écho graphique éruptif, l’oscillogramme explosé d’une colère sociale qui ne se laisse pas rabattre dans l’ordre policé du discours ou celui d’une police de caractères.

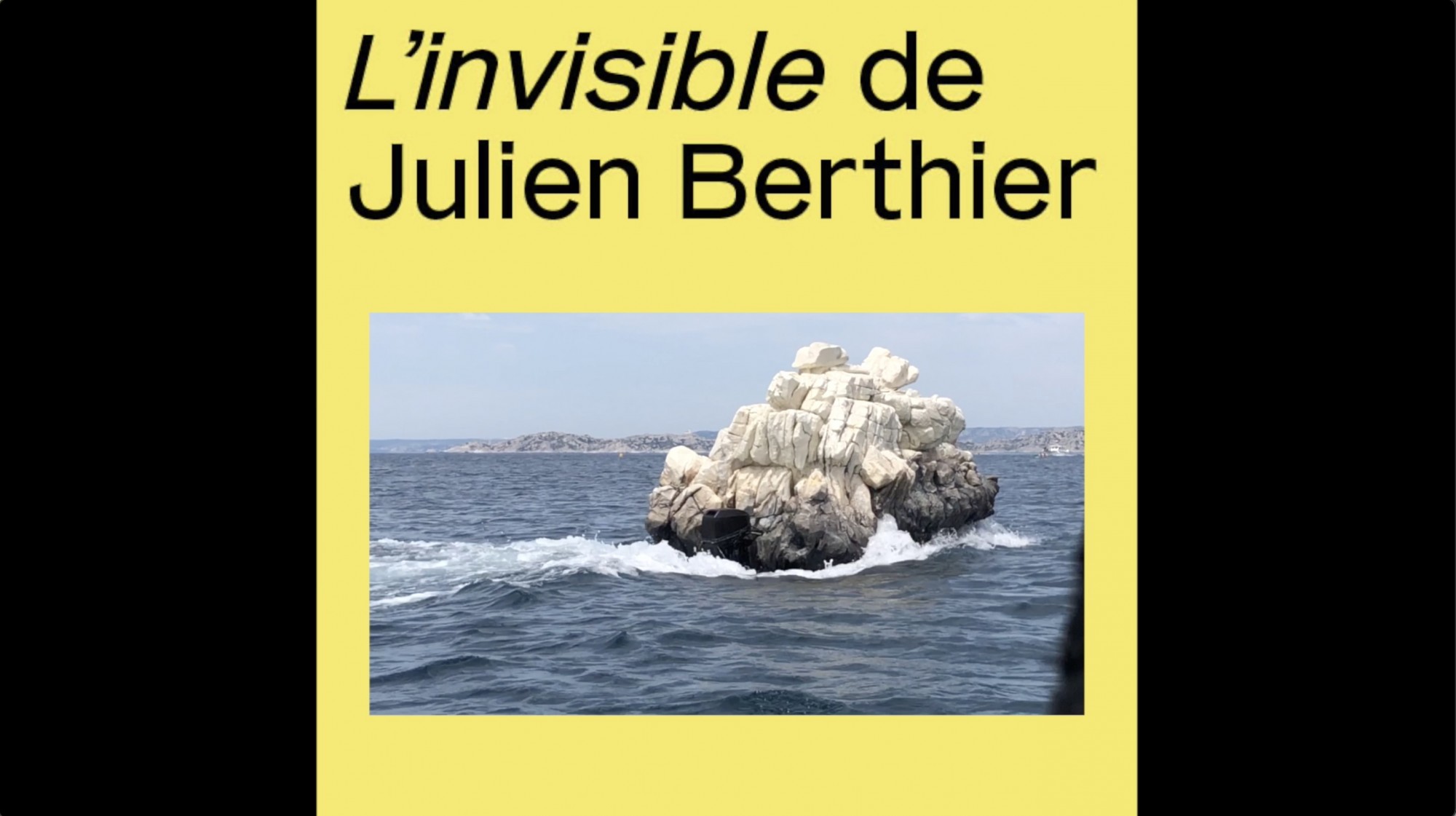

De retour dans la rue, cet espace de la conflictualité urbaine érigé au rang d’art dramatique à Marseille alimente ces jeux de miroir et d’opposition qui me préoccupent quand j’arrive au Centre photographique de Marseille pour y découvrir Fernand Pouillon de Marseille à Alger. Avec les lumineuses photographies réalisées par Léo Fabrizio et consacrées à l’architecte de la reconstruction du Vieux-Port, la question du vis-à-vis comme articulation accidentelle de deux expositions autonomes m’apparaît avec son caractère d’évidence en repensant ici à celle de Katia Kameli au Frac. L’inquiétante étrangeté qui me saisit en découvrant les architectures algériennes de Pouillon (dont j’ignorais - ou avais oublié - l’existence) s’explique par ce jeu de reflet entre ce terrain familier qu’est pour moi l’architecture du Vieux-Port et l’écho que j’en retrouve dans certaines formes mais surtout, de manière qui laisse aujourd’hui perplexe, dans l’usage fait en Algérie de la pierre de Fontvieille, largement employée à Marseille, et expédiée alors depuis la métropole. L’usage de la chambre photographique qui procède d’une archéologie des technologies de regards me donne le sentiment d’observer des objets saisis avant le passage de l’histoire - même si certaines photographies montrent bien comment les habitant.e.s se sont approprié dans le temps leurs lieux de vie. L’artifice que permet la chambre en redonnant aux lignes de l’architecture leur orthogonalité (à la différence des distorsions du numérique par exemple), approchant de ce fait au plus près du dessin (dessein) précédant les images, et donc de l’idée du concepteur, semble effacer la subjectivité d’un regard pourtant nécessairement marqué par le travail de l’histoire. La lumière intense qui se dégage des images et l’usage du papier coton qui confère aux tirages l’aspect de planches anciennes renforcent ce sentiment au point que certaines vues de sites semblent être des maquettes, comme celle du village de vacances de Tipasa. La lumière radieuse qui inonde cette exposition comme ses images inhabitées, la clarté des dispositifs de monstration comme de prise de vue et l’ampleur des tirages soulignent l’oeuvre d’un architecte pris dans la logique du point de vue du regardeur unique, historiquement inscrit dans une perspective coloniale de domination (aussi libéral fut-il personnellement quant à la question coloniale). L’ensemble m’interpelle aussi par son caractère genré, le dialogue entre deux occidentaux avec l’hommage d’un photographe à un des « grands hommes » de l’architecture du XXème siècle. Nécessairement tout s’oppose ici à l’exposition du Frac, sa salle obscure, ses images habitées, floues, en noir et blanc ou en couleur, ses cartes postales, son emboîtement de technologies analogiques et digitales et de regards de femmes pour la plupart colonisées. Soit deux sujets qui présentent un parallélisme et des superpositions, avec Alger pour toile de fond et Marseille comme arrière plan pour finalement donner deux expositions qui semblent se renvoyer dos à dos - ou se regarder en chiens de faïence.

En chemin pour Belsunce Projects, Opium, le titre de l’exposition de Fiona Mackay me laisse penser à d’autres histoire de conflits dans des relations coloniales, et en même temps à la tentation de s’abstraire de l’histoire et s’en évader par l’artifice des images. J’ai supprimé Grindr de mon iPhone donc je ne vais pas faire de digression sur les notions de fights numériques dans l’espace digital du désir, mais l’expo de Fiona Mackay m’invite à réinterroger cette image de moi qui se reflète dans des représentations qui mettent en jeu le (mon) désir. En effet, les gravures de Fiona Mackay, réalisées à partir de plaques de Plexiglas et présentées à leur tour sous plaques de Plexiglas (la répétition est voulue, on doit y sentir le jeu des transparences et des superpositions), apparaissent troublées par les reflets de l’espace d’exposition, la réverbération de la lumière de la rue, et surtout, ma propre image. Devant chaque gravure est mis à disposition un tabouret sur lequel s’asseoir pour (s’)observer (dans) les images, comme dans des miroirs sans tain filtrant sur les fantasmes de l’artiste. Cette collection de gravures est en effet un ensemble de « female fantasies » pour reprendre la formule de l’artiste, mais je ne peux m’empêcher de penser : c’est tellement gay. Bien entendu, décorréler une image de l’identité de sa productrice n’a pas de sens (sous-entendu : Fiona Mackay n’est pas gay) et j’entends déjà les gays intégristes crier à l’appropriation (mais c’est moi qui décerne un titre là - pas l’artiste qui le revendique). En effet, Fiona Mackay ne peut se prévaloir d’une expérience d’oppression du régime sexuel dominant, etc. Alors certes, on retrouve la finesse du trait de l’éphèbe, des bites qui fleurissent plus qu’à leur tour, des optiques de glory hole mais ce n’est pas tant là que Fiona Mackay est gay. Avec elle ce qualificatif reprend un sens politique en ce qu’il institue un rapport au monde qui fait du désir une nécessité de survie absolue tout autant qu’une esthétique de vie et une politique de la relation ouverte, bref un truc qu’ont perdu de vue tellement de gays, tellement rangés des bagouses, tellement bloqués dans leur reflet digital. Il n’est qu’à regarder les éjaculations graphiques de Business, sexuel conquest and war pour s’en convaincre. Il y a aussi cette mélancolie de garçon enfermé dans sa chambre aux parfums capiteux, et ce sentiment d’être passé à côté de la fiesta mainstream, de partager le sort de tout animal nocturne laissé pour compte par les inclinations hégémoniques du plein jour. N’est-ce pas ce que nous dit ce soleil qui semble pleurer ou encore ce personnage esseulé à la fenêtre de Everyone else’s party : la partie de tou.te.s les autres, ou encore en trébuchant sur la trad, tou.te.s les autres sont parti.e.s ? Quant à moi, je partirais bien avec le Babe présenté à l’entrée, mais je ne sais plus si c’est le mec qui me plaît ou le print. Je suis confus, l’esprit enfumé par mon désir, piégé dans une image.

Il faut bien en sortir pourtant, de cette image, mais pour quel refuge, si ce n’est une maison ? C’est cette idée qui m’habite sans jeu de mots quand j’arrive au Berceau bien nommé d’après le nom de cette rue du quartier Baille que je connaissais plutôt pour le Trash, ce sex club tout aussi bien nommé. Oriane Durand y réinvestit la casa laissée vide par sa mère et je m’y rends à mon tour avec ma propre mère qui revient dans sa ville natale quasiment pour la première fois depuis quarante ans. Double retour au berceau donc, avec ma mère, qui plus est dans une expérience miroir avec celle d’Oriane, façon test de Rorschach. Autant dire que c’est compliqué en termes psychanalytiques, mais avec Cécile Bouffard et Anne Bourse à la barre, on va vite passer à autre chose. Ricochette, c’est à nouveau un face à face sous la forme d’un dialogue, pas d’images cette fois-ci, mais de formes, d’écrans et de surfaces. A l’opium dans lequel Fiona Makay s’abstrait du monde, Anne Bourse semble répondre par la performativité d’un geste qui ne produit rien d’autre qu’une manière de s’absorber en soi, de créer une dépendance à la réitération de formes comme une façon de se libérer de l’emprise du réel. L’addiction comme principe de libération et le monde intérieur comme refuge. Parfait pour une maison, mais une maison vide et à reconstruire. D’où la nécessité de ces matelas couverts de soie aux formes infiniment imbriquées, de ces foulards, de soie toujours, qui viennent voiler la lumière du lampadaire et de ces étagères aux miroirs gribouillés de feutre. Pas de reflet possible mais une mise en abyme du désir dans la matière, du soi dans la soie. Cécile Bouffard vient quant à elle mettre de l’huile dans les coudes et secouer cet intérieur de ses organes transgenres : ses paires de boules (de couilles?) emmaillotées pendues de-ci de-là ont l’ambiguïté du bézoard ce calcul minéral produit par l’animal où l’oreille tordue pourrait entendre un baisoir. Ses œufs impondus, n’était-ce par une matrice reloaded, font nid dans des chaussettes et vous mettent la morale dans les toilettes. Une hampe argentée fait la nique à un urinoir qui se fait prier à moins qu’il ne s’agisse d’un bénitier qui laisse pisser tant les matières interrogent le(s) sens comme les formes défient les fonctions.

Ce ping-pong visuel où les corps cherchent une amarre indulgente, les esprits un refuge temporaire et les désirs une focale mobile reprend la trame qu’offre la grille de lecture subjective d’un azimut d’individualités multiples que l’on pourrait nommer Marseille au printemps et qui fonctionne sur un principe de ricochets.